-

关注微信

-

联系电话

西安交通大学2025年强基计划工程力学专业怎么样?有何独特之处?学生的后续培养情况如何?接下来易单招网小编将为大家详细介绍西安交通大学强基工程力学专业相关内容,一起来看!

专业简介

工程力学专业所属力学学科,本学科第四轮学科评估为“A”,入选“双一流”学科。本专业创办于1957年,1962年经教育部批准成立振动测试基地,首批博士点(1981)、首批国家重点实验室(1985)、首批国家重点学科(1988、2001、2006),1989年设力学博士后流动站,1998年力学一级学科博士点。2007年建成国家级力学实验教学示范中心,省部级重点实验室5个。创办4个学术期刊。本专业为陕西省“省级名牌专业”、“教育部第一批特色专业”、2017年陕西省“一流专业”建设项目和2019年“国家级一流本科专业”建设点。国家级领军学者5人,国家杰青5人,百千万国家级人选3名,教育部(跨)新世纪人才12名。2005年教育部创新研究团队,2010、2013年国家基金委创新研究群体。基础力学教学团队为省级教学团队。拥有全国重点实验室、国家级教学示范中心、5个省部级重点科研基地。建成“基础型、综合型、创新型”实验教学体系。承担重大任务能力强、成果突出。首席主持国家973项目5项。2012年来承担973、863、国防等重点科研项目430余项(其中首席973项目2项);获国家自然科学二等奖3项(第一单位)、省部级一等奖5项(第一单位)、何梁何利科技奖1项。111引智项目3项。2012成立国际应用力学中心。在长期办学实践中坚持和弘扬“数理、力学、工程相结合”的学术思想,形成了“基础厚、重实践、能力强、适应广”的力学人才培养特色和传统。本专业已成为我国培养力学高级专门人才的重要基地,培养了以锁志刚(美国工程院和科学院院士)、高华健(美国三院院士)等为代表的大批力学优秀人才。

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕学校办学定位和人才培养目标,落实立德树人根本任务,服务国家战略和经济社会发展需求,坚持德智体美劳全面发展,培养具有家国情怀,坚实力学基础和多学科交叉研究能力的国际创新性领军人才。具有高度的社会使命感和责任感、良好的科学和人文素养、强烈的事业心,具有崇尚科学、求实创新、勤奋踏实和勇于拼搏的精神,具有全球化视野和国际竞争力、终身学习能力及学科领域发展的敏锐洞察力,系统掌握力学基础知识、基础理论、分析方法和专业技能,具有提出和解决科学、技术与工程领域中的挑战性问题的能力,具有创新意识和实践能力,具有团队合作和组织管理能力。毕业后经过工作锻炼,达到:

1.面向国家重大需求,掌握多学科交叉研究和知识应用能力,在航天航空、机械、能源、国防等领域解决国家“卡脖子”技术难题,为国家重点攻关领域实现重大技术突破贡献力量,为研究所引领产业变革的颠覆性技术注入新活力。

2.面向学术前沿,在科研前沿领域具有从0到1创新能力,成长为具有国际竞争力的领军学术人才,在国际知名高校、国内顶尖高校担任研究型、学者型学术带头人。

3.面向国民经济主战场,紧跟行业步伐,掌握持续自我认知迭代和知识升级能力,并将相关领域新知识和新理论应用到企事业单位的发展过程中,为企事业单位实现创新驱动和高质量发展注入高端创新元素。

力学系拥有79位教师,其中教授33人,副教授24人,讲师18人,4位实验技术人员,教师队伍强,国家级领军学者5人,国家杰青5人,百千万国家级人选3名,教育部(跨)新世纪人才12名,优秀青年基金及其他国家级人才项目获得者13人。2005年成为教育部创新研究团队,2010 、2013年国家基金委创新研究群体。基础力学教学团队为省级教学团队。

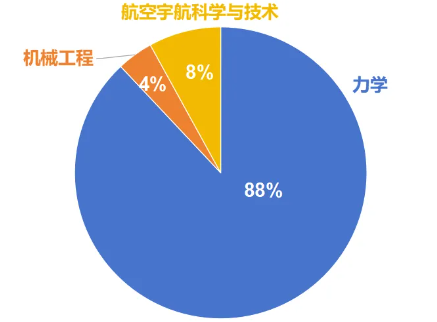

主干学科:力学

相关学科:航空宇航科学与技术、机械工程、核科学与技术、动力工程与工程热物理、材料科学与工程等

学制:四年

授予学位:工学学士学位。选择与专业方向相符的辅修专业完成全部辅修课程及辅修毕业设计后可获得辅修第二学位。

实施本硕博一体化设计,打造贯通式人才培养体系

本-硕-博一体化课程体系。有机衔接本科阶段与研究生阶段的知识学习和科研训练环节,鼓励本科生提前进入研究生阶段培养,对学生进入研究生阶段之前修读的课程进行学分认定。

贯通式培养模式。制定本科生毕业设计和研究生学位论文的长线规划,实现本-硕-博学术研究、创新能力培养的有机衔接。

实施夯实基础、跨界融合,尊重个性的人才培养模式

力学知识体系一体化、进阶式实践系统化。构建阶梯化“融通培养”课程体系,通过力学史、专业认知实践、集中科研实践、进阶式科研训练、力学创新挑战训练等进阶式实践体系培养学生创新能力,打造了专业课系统性一体化设计、融入前沿交叉内容的力学人才培养方案。

学科交叉培养。实施本科生进实验室计划,与专业学院和国家、省部级重点实验室加强合作,实现强基计划学生全部进入实验室实践学习。打造学科交叉平台,培养学生的跨界创新思维能力,具备解决多学科交叉重要问题的能力。

强化科教融合,实施平台项目协同育人。依托全国重点实验室、国家实验教学示范中心、省部级实验室、111引智基地,校企人才培养菁英班,创新创业实践教育基地,建立项目驱动的双创人才培养模式。依托国家级科研项目和校企合作项目,科研反哺教学。

学生个性化发展。打造个性化培养方案和教学计划,全面推行导师制、小班化、个性化、国际化培养。

课程设置

课程设置包括通识教育类课程、大类平台课程、专业课程、集中实践和课外实践。

1.通识教育类课程

通识教育类课程由公共课程、模块课程两部分组成公共课程含思想政治理论、军事理论、大学英语、体育及劳育等;模块课程含通识类核心课程、通识类选修课程。

2.大类平台课程

大类平台课程由数学和基础科学课程和专业大类基础课组成。数学和基础科学课程含高等数学、线性代数与解析几何、概率论与数理统计、数值计算方法等课程;专业大类基础课含动力学、机械制图、热工基础、机械设计基础、工程材料基础等课程。

3.专业课程

专业必修课包括固体力学、流体力学基础、计算固体力学、振动力学、塑性力学、连续介质力学导论(英)等课程。

专业选修课分为固体力学和流体力学两个模块,固体模块的课程包括动力学、断裂力学、结构力学、复合材料力学、工程结构完整性评估概论、先进材料与结构、交叉力学、冲击动力学、振动模态分析、高等动力学。流体模块的课程包括:旋涡运动基础、水动力学、界面流体力学(英)、实验流体力学、流固耦合力学、气体动力学、计算流体力学。

4.集中实践

除军事训练和毕业设计外,含金工实习、电工实习、测控实习、专业实习、力学科研实践练、流体力学创新实践等集中实践课程。

5.课外实践

学生处统一提出课外8学分要求以及实施办法。

力学、航空宇航科学与技术、材料科学与工程、机械工程、动力工程及工程热物理。

2025届全班全部转段,100%转段。

工程力学强基的学生在修完相应的学分后,未来在转段期间可在力学、航空宇航科学与技术等方向中选择感兴趣的方向继续研读。

培养成效

2018/2020/2021年互联网+大学生创新创业大赛金奖4项

2021年中国国际飞行器设计挑战赛总决赛团体冠军、一等奖

2020年第十五届“中国大学生年度人物”(交大首位)

2020年人民日报本专科生国家奖学金100代表名录

2020年中国国际飞行器设计挑战赛科技创新项目一等奖

2019年SAE国际航空设计大赛冠军

2017年VEX机器人世界锦标赛全能总冠军奖

杰出校友

钱学森

毕业于交通大学,世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,中国两院院士,中国两弹一星功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”。

高华健

美国、中国、欧洲等七院院士;毕业于西安交通大学工程力学系。创立基于微观机制上的应变梯度理论和发展微纳米塑性变形机制的模拟计算,建立纳米生物结构的力学理论体系,创立超音速和超弹性动态断裂力学等。

锁志刚

美国两院院士、中科院外籍院士;毕业于西安交通大学工程力学系。在力学与材料科学的诸多领域进行了开创性研究,包括:界面断裂、软物质力学、电子封装力学、薄膜力学等。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信