-

关注微信

-

联系电话

2021年,中央人才工作会议上强调,“高校特别是‘双一流’大学要发挥培养基础研究人才主力军作用”,要“建设一批基础学科培养基地,培养高水平复合型人才”。毋庸置疑,面对日益复杂的全球问题和快速发展的科技革命,单一的学科知识结构已难以适应时代需求。

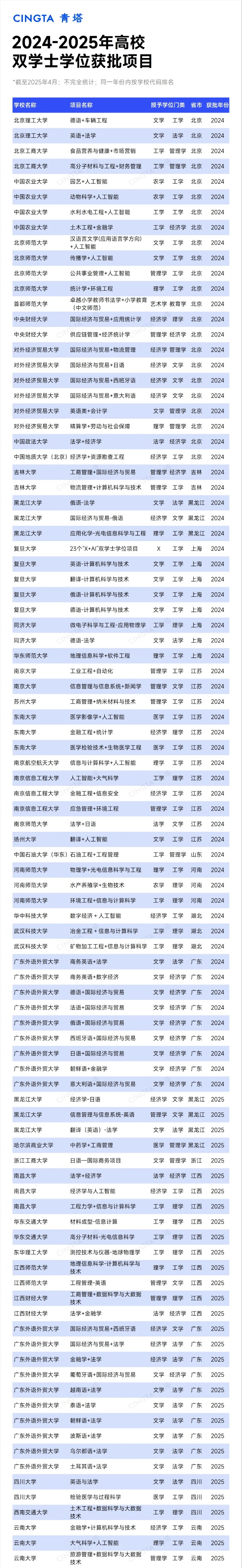

2024-2025年,各大高校双学士学位加速布局,将其作为培养跨学科复合型人才的重要实施路径。目前,据不完全统计,现有北京理工大学、北京工商大学、中国农业大学、北京师范大学、首都师范大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国政法大学、中国地质大学(北京)、吉林大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、南京大学、苏州大学、中国石油大学(华东)、华中科技大学、南昌大学、华东交通大学、东华理工大学、四川大学、西南交通大学、云南大学等近40所高校在近两年新增了共计117个双学士学位复合型人才项目,其中超一半为“双一流”高校。

在这些双学士学位项目中,有36个“人工智能+”项目,占比约31%。此外,理工交叉成为了双学位涉及的授予学科门类最高频的组合。可以发现,双学士学位项目的背后,是各大高校对其教学资源的创造性重组。

加速布局

3月31日,北京师范大学副校长康震在教育部召开的推进语言文字信息化发展情况新闻发布会上表示,学校要推出“汉语言文学+人工智能”双学士学位项目,并且计划今年启动招生。而在去年,北师大的“英语+历史学”“经济学+统计学”“社会学+心理学”3个双学士学位复合型人才培养项目进行了首批招生。目前,北京师范大一共获批了7个双学士学位项目。

仅半月后,黑龙江省学位委员会公布2025年双学士学位项目名单,黑龙江大学“翻译(英语)-法学”等3个项目入选,哈尔滨商业大学“中药学+工商管理”项目入选,全省共入选5项双学士学位复合型人才项目。

如今,各大高校密切宣布双学士学位项目的确立,预示着复合型人才供给侧改革的提速——既响应国家“新质生产力”战略需求,又直面切合高校自身特色的困境,例如师范危机、文科转型等现实挑战。

各地方也在不断推进双学位项目的落地。

2024年,北京市共批准清华大学等15所高校的38个项目,江苏省批准南京大学等7所高校12个双学士学位复合型人才培养项目,并强调有关高校要“不断总结经验”,确保人才的培养质量。2025年4月9日,四川省公布3个双学士学位复合型人才培养项目,涉及四川大学、西南交通大学等985顶尖学校。同月,云南省公布3个双学士学位项目,助力培养复合型人才。

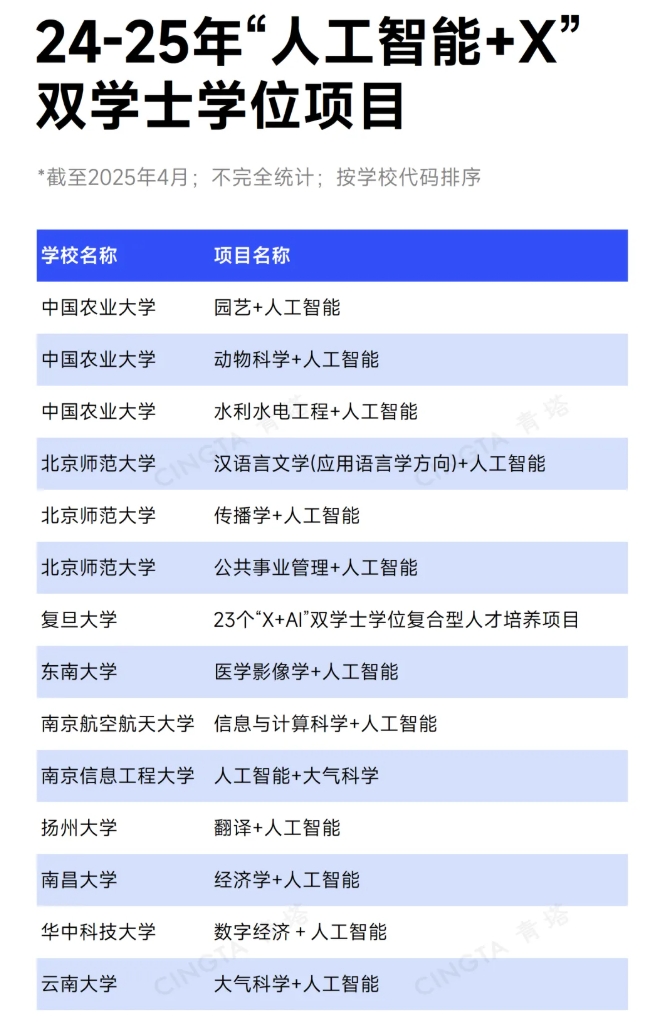

人工智能+X

全国双学士学位项目井喷。其中,“人工智能+X”项目占比颇高,在不完全统计的117个双学士项目中,就有36个“人工智能+”项目,占比约31%,尤以复旦大学“X+AI”23个项目为典型,这些项目覆盖了文理工医全领域,形成AI赋能学科的复旦范式。

这在一个方面呼应了近日教育部等九部门发布的《关于加快推进教育数字化的意见》文件,其中提出要全面推进智能化,促进人工智能助力教育变革。各大高校的“人工智能+X”双学位,进一步培育了我国教育的数字素养体系。

学科交叉的体现

除去复旦大学23个“X+AI”项目外,在其余的94个双学位项目中,理工交叉是最高频的组合,有17个,占比约18%。其中,“地理信息科学+软件工程”双学士学位复合型人才培养项目是华东师范大学2024年新增的招生专业,充分继承和发展地理学科研基础与学科优势,同时探索和应用软件工程现代信息技术,以学科融合优势服务国家和区域重大需求。南昌大学也将工学学科门类下的“工程力学”与理学门类下的“信息与计算科学”结合起来,形成理工交叉的双学位,该学位将在今年首次进行招生。

不同高校对双学位的探索不尽相同。

同样是环境工程,北师大将其与统计学结合,培养能从事其交叉学科的科学创新、环保数据开发分析、政府统计、教师教育等工作的拔尖创新人才,对准国家减污降碳协同增效的战略需求;而河南师范大学将环境工程与信息与计算科学结合起来,深度融合了环境工程和数学两大学科,旨在培养能够运用大数据分析、智能算法、复杂系统建模等手段解决环境保护领域中复杂工程问题的复合型人才。

其次是经济学与文学组合,占比约16%,其中多数呈现为国际贸易和小语种联动培养的模式。3个月前,广东外语外贸大学一连新增10项双学士学位培养项目,结合国贸和德语、法语、俄语等10个不同语种,外国语言本就是国贸专业的学子需要精通的,广外这一举动使其专业培养更具有针对性,持续深化学科专业供给侧改革。

文学与工学的结合也格外令人瞩目,除了有关小语种的项目外,北师大特别推出“汉语言文学+人工智能”的双学位项目,长期致力于数字化赋能关键学科领域研究,建立了许多文学相关的资源库,例如《说文》学数字资源库、历代碑刻与手写文字属性资源库、甲骨文拓片资源库等专业数字资源库。可以看到,北师大的“汉语言文学+人工智能”项目并不是空中建楼阁,长期的数字化工作使双方的融合显得更加“水到渠成”。

影响

全国各地高校的探索,不仅服务于本校的学科交叉和本地产业升级,更为国家战略储备了在不同领域“两开花”的新型人才。

双学士学位因其学科的交叉融合、加上"复合能力+国家战略适配"的核心竞争力,对高考学子有极大的吸引力。许多高考学子渴望通过双学士学位项目的学习,实现“1+1>2”的效果。

在理想情况下,学生可以依托双学士学位项目这一外在的推力去帮助自己破解学科孤岛的困境,在不同学科之间建立桥梁,毕业后拥有的学位证书可以向意向机构证明自己有跨学科的复合能力,具有一定的优势。

小红书网友关于“双学士学位”的讨论

然而,获得双学位并不轻松。

跨学科讨论时的思维碰撞与紧密的课程安排,成了双学位学子成长的必修课。但就像复旦大学在采访修读“X+AI”学生们时提到的,“双学位是个平台,院校搭台,学生亮相。”,不管是高校申请双学士学位项目的探索,还是学生们在科创竞赛里融合专业优势的尝试,都让“双重身份”的定义逐渐变得更加清晰——不是简单叠加标签,而是真正用学科交叉的思维重构本专业的可能性。

中国农业大学首届“动物科学+人工智能”双学位班级召开班会,会上介绍了特别成员——智能犬,作为同学们的“科研伙伴”

如今,更多实验室亮起长明的灯,更多学生的课程表上出现文理交错、“四新”(新文科、新工科、新农科、新医科)融合的注脚。

这场始于双学士学位的探索,或许正在定义未来的青年模样:既深耕专业土壤,又借学科碰撞浇灌新芽,在交叉处找到属于自己的答案。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信