-

关注微信

-

联系电话

近日,有网友在小红书发文讨论北大的绩点改革。据不同网友发文显示,7月25日,北京大学在校内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》,内容包括:从2025级学生起,在各类含有学业评价的工作中不再使用绩点;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载(等级制成绩不换算成绩点);不再设置指导性课程成绩优秀率指标……

图源:小红书

为了鼓励学生勇于探索,开展跨学科学习、修读挑战性较强的课程,该通知还提到:学生可在公共基础课程(部分)和专业课程包以外的课程内选择1门课,以“合格制(P/NP)”方式记载成绩。(成绩合格即可取得该门课程学分)

种种措施降低了一两分可能对学生产生的巨大影响,学业容错空间更大。

相比此前北大生命科学学院的试点改革,这次绩点改革更为全面,更加细致。

早在2022年,北京大学就推出了《生命科学学院等级制成绩评定方式试用方案》,取消绩点制,实行等级制。提到改革初衷,生科院老师认为:“一门课程,如果能考到85分以上,我们认为从知识掌握上已经足够好了,没有必要再花很大的精力达到95分以上。”

北大官微今年2月的一篇文章《推动“去绩点化”改革,他获得北大教学成就奖》,介绍了获得北大教学成就奖的王世强教授推动“去绩点化”改革的历程。其中提到:三年时间过去,去绩点改革推进后的变化开始有了群体性显现。学生们普遍反馈在卷绩点、卷记忆性学习上花费的时间减少,不再“被捆绑在成绩的战车上”,更多的精力释放出来,也能早早投在科研工作或兴趣所在。

绩点,是每位大学生绕不开的话题,从评奖评优到保研申请、出国深造,它是“向上”之路的“硬通货”。然而,随着绩点的权重被不断垒高,“一门课,上两次,只为了刷新小数点后的两个数字”——“卷绩点”成了见怪不怪的常态。

“卷绩点”的大学生们

目前,国内高校普遍采用“平均学分绩点”(GPA)评价学生学业成绩,较常见的为5分制或4分制,不同学校计算方式略有差异,学分不同的课程在GPA中的权重也有所不同。

原本,绩点制是为了方便不同学校、专业的学生考评学习效果,如今,在学业评价之外,绩点还承担了筛选功能,影响到奖学金评选、选修双学位、转专业、保研、出国等。

例如在“厮杀”最为激烈的保研战场上,以0.01分微弱优势胜出和0.01分惜败的案例屡见不鲜。部分高校在接收推免生工作办法中也明确指出,申请条件是专业成绩和综合素质排名均在本专业“名列前茅”,而名次的参考依据之一,便是绩点。

某985高校2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法

由此引发的后果,是许多懵懂新生尚未明确自己的志趣,学术能力也未得到充分培养,头顶却已悬起了绩点的“达摩克利斯之剑”。因此,很多同学被迫从大一开始就搜集信息,为自己的绩点之路制定“升级模式”。

“原本老师要求的一两页报告,有的大一学生会写上十几页”

“耗费很多精力讨论实验报告的排版、实验步骤,死抠细节”

“经常问学长学姐,哪门课好过、给分高,以至于某些很重要的课无人选,一些水课却有很多人”

“为了前三年的绩点相对更高,硬生生将一些难度较大的硬课留到大四再修”

……

这是部分学生追逐绩点的现状,也是当代大学生内卷的缩影。

当一切比赛项目、活动、志愿与分数链接,就会很自然地戴上枷锁,虽然它确实给学生指明了什么是好的方向、什么事是应做的,但“量化评价”也很大程度上削弱了事件本身的意义,能否学到东西、是否属于自己的兴趣范畴,已经成了排名最靠后的影响因素。

北京大学生命科学学院教授王世强也认为:“如果一个学生长期习惯于刷题和寻找‘通关秘籍’,就会不习惯发现问题与分析问题,不习惯解决没有标准答案的问题。”而这,并非大学培养人才的初心本意。

“卷绩点”的背后

2024年年初,清华大学教授甘阳在接受采访时说:“大学越来越像工厂,院系像生产车间”,这一言论引起网友热议。甘阳教授还谈到,大学内部的评价系统和内卷连在一起,迫使学生疲于奔命,导致学生不停地忙碌。

学生卷绩点的背后,是学生学业评价体系的标准化和单一化。

我国最早引进学分绩点制是1919年,由时任南开校长的张伯苓在南开大学实施,后中断至1985年重新倡导。上世纪90年代开始,我国高校陆续将绩点制配套到学分制的教学管理体系当中。

1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》明确指出要减少必修课,增加选修课,实行学分制和双学位制。绩点作为学分制的配套工具,也逐渐在高校中推广开来。绩点制在高校各项管理中被越来越广泛地使用,除了评估学生的学习成效之外,还影响着学生评奖评优、推荐免试研究生、海外升学、就业等。

单一的学分绩点制实行多年的结果是,不仅高校用于量化学生表现,社会同样接受这一标准。当前全球经济形势复杂多变的背景下,大学生面临的就业压力和职业竞争日益加剧。经济的不确定性使得学生对未来充满焦虑,学生希望通过高绩点来提升自己的竞争力,以便在就业市场上获得更多的机会和优势。

经济的不确定性也导致了社会对高学历和高绩点的过度追求。许多用人单位在招聘时,往往将绩点作为筛选人才的重要标准之一,进一步加剧了学生对绩点的追逐,内卷现象愈演愈烈。

解放“内卷”的分数改革

怎样打破“唯绩点”怪圈?高校在思考,也在探索。

2015年,清华大学将百分制变为等级制,以等级对应绩点数值,例如,“A+/A/A-”均映射4.0的绩点,“B+”对应3.6的绩点,既弱化区分度,又确保学生拿到相应的绩点成绩。”2019年,清华大学又发布了GPA改革方案,提出“教务部门尊重教师的学术判断,不在成绩评定工作中设置指导性的优秀率指标。”2024年9月,清华大学笃实、秀钟两大书院宣布,大一年级秋季学期成绩不计入GPA的计算,所修所有课程的成绩,在成绩单上会如实记载,便于学生掌握自己的学业情况,但对奖学金评定、推荐免试攻读研究生不产生影响。

华东师范大学也是国内较早推行等级制记分方法的高校之一,本科生的成绩记录方式保留百分制、五级制和三级制,由院系和任课教师根据课程重要程度和教学要求进行选择,但是最终成绩转换为等级制。

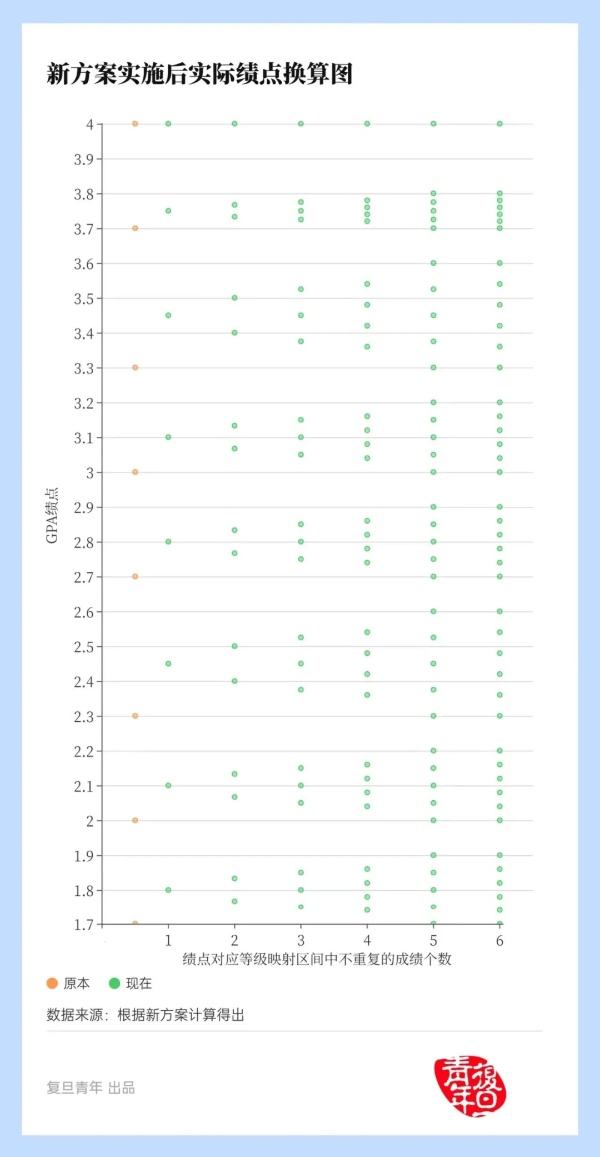

作为全国最早实行学分制的高校之一,复旦大学一直因将A类严格控制在30%以内饱受诟病。2024年6月,复旦教务处发布了新修订的《本科生成绩记载规定》,给予学生16分的“试错空间”,这部分课程成绩不计入绩点计算;不卡比例的最大绩点从以前的3.3提高到了3.7;扩大了A-等级的赋分范围,且每个等级的绩点不再固定,而是有了动态范围,以此来保证连续正态分布。

复旦大学新绩点方案实施后实际绩点换算图(图源:复旦青年)

当然,等级制改革同样也带来了一些担忧,有人忧虑将带来跨专业、跨校乃至跨国认可的问题;有人提出等级制有更多的并列名次,可能带来新的内卷形态。

不过,对于高校来说,从百分制、绩点制到等级制,以“粗线条”的成绩替代过细的成绩,是探索多元化人才评价体系的积极一步,也传递出一个鲜明的信号:降低评价的精度,淡化排名、弱化竞争,成才的方向多种多样,大学生不该被困在一个赛道上“卷”分数。

另一边,对绩点逐渐祛魅后,不少学生放下“内耗”,转而向内提升。有学生坦言,不再纠结“一分一毫”的差别,可以腾出时间听讲座、参与社会实践……大家好像越来越知道自己想要什么了,也有余裕去思考向上攀登的终点是什么。

其实,无论是选择勇争绩点,还是跳出“桎梏”寻找自我兴趣,是为了数字而去行动,还是为了意义和价值而去追寻,选择权一直在我们自己手里。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信