-

关注微信

-

联系电话

同济大学航空航天与力学学院设有“工程力学”“飞行器制造工程”两个本科专业,两个专业均为国家一流本科专业建设点,是同济的热门专业之一。接下来跟随易单招网小编一起了解相关专业实力、培养特色以及就业前景等信息。

二十一世纪初,为适应国家航空航天事业快速发展以及上海航空航天产业战略需求,同济大学于2004年在原工程力学与技术系的基础上成立了航空航天与力学学院。

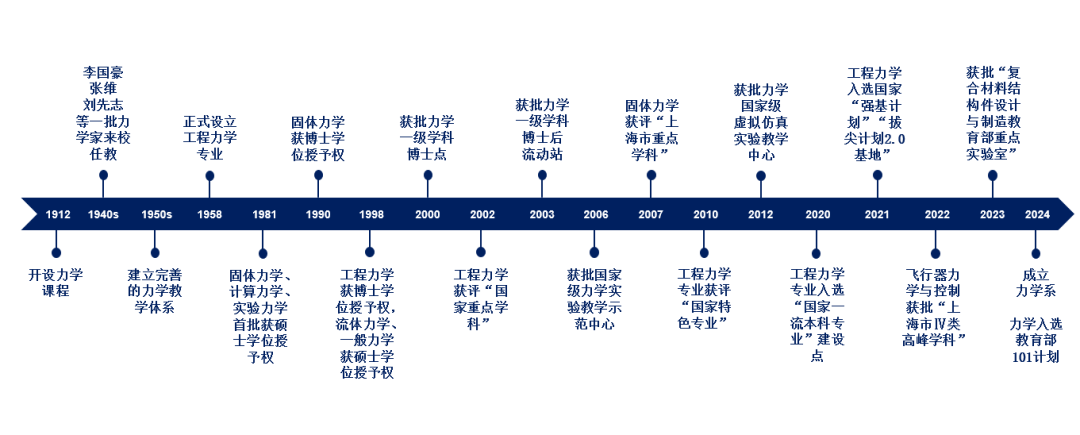

同济大学力学教育历史可追溯至1910年代。早在1912年,同济大学开办工科之始便开设力学相关课程。上世纪四、五十年代,逐渐形成了完善的力学教学体系和完备的教学设施,相关专业培养出李国豪院士、何友声院士、钟万勰院士、俞鸿儒院士等著名力学家。1958年,正式设立工程力学专业,是国内最早设立力学专业的高校之一。

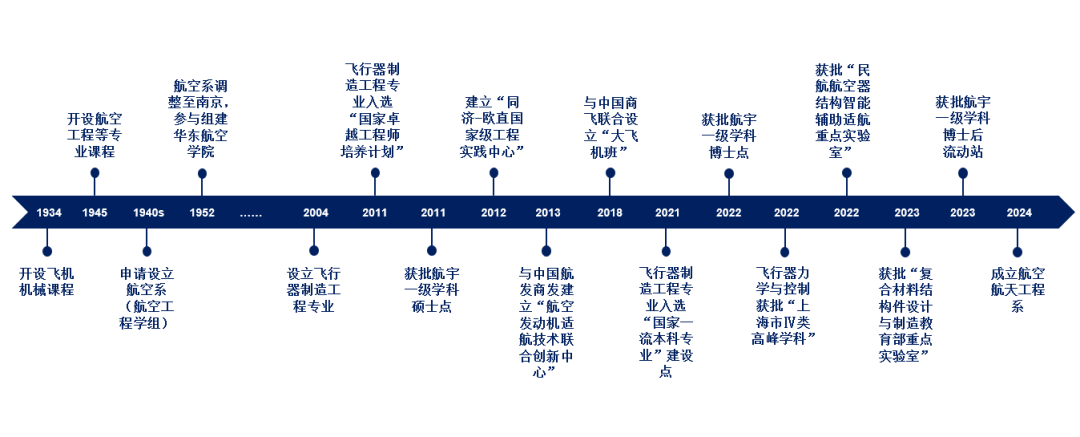

同济大学航空教育历史可追溯至1930年代。1934年,同济大学始设飞机机械课程,上世纪四十年代向国民政府教育部提出增设航空系(航空工程学组)。1952年,同济大学航空系调整至南京参与组建华东航空学院。2004年,正式设立飞行器制造工程专业,是上世纪五十年代院系调整后,教育部直属综合性大学中最早设立航空相关专业的高校之一,也是此类高校中唯一在原航空部部属院校(上海航空工业学校)基础上新建的航空航天类学院。

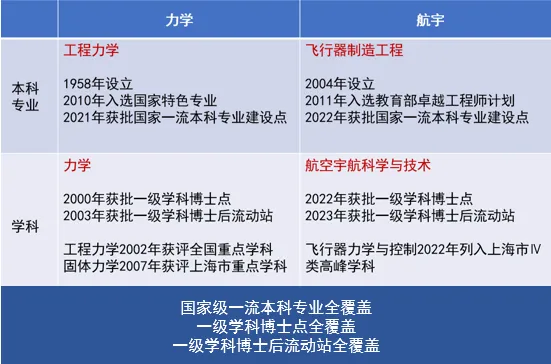

学院拥有“力学”“航空宇航科学与技术”两个一级学科,均设有一级学科博士点、博士后流动站,紧紧围绕服务国家战略和重大需求开展人才培养和科学研究,在(航空)复合材料结构设计与制造、绿色复合材料高性能化、多场耦合数智力学、仿生机器人、变构型无人机等方面形成特色和优势。“工程力学”获评国家重点学科,“固体力学”获评上海市重点学科,“飞行器力学与控制”列入上海市Ⅳ类高峰学科。

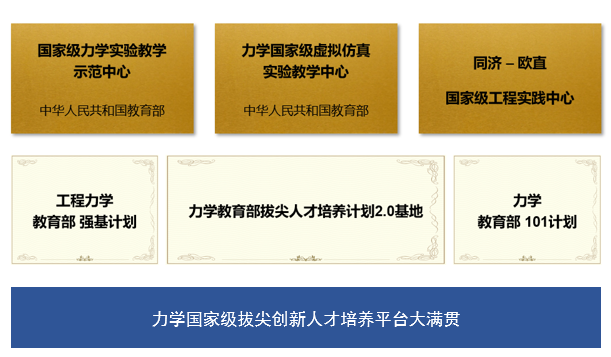

学院设有“工程力学”“飞行器制造工程”两个本科专业,均为国家一流本科专业建设点,其中“工程力学”专业入选国家特色专业,“飞行器制造工程专业”入选国家级卓越工程师培养计划。拥有力学国家级实验教学示范中心、力学国家级虚拟仿真实验教学中心、同济-欧直国家级工程实践中心,力学入选教育部强基计划、教育部基础学科拔尖人才培养计划2.0基地、教育部力学“101计划”。

工程力学专业与国家重大战略工程和前沿科学紧密结合,通过系统的数学力学课程、工程类交叉课程、数值仿真技术和人工智能类课程等的学习,结合实践环节,培养既有完善的数学、力学理论知识体系,又有优秀的工程实践能力,拥有国际视野和社会责任感的“力学+”拔尖创新人才。

适应数智时代的到来,专业增设了人工智能基础、人工智能典型算法及应用等个性化专业课程方向,将力学基础理论和仿真技术与人工智能技术相融合,加强学生对新技术、新方法的掌握与应用。

飞行器制造工程专业面向国家空天强国重大战略,培养能全面践行社会主义核心价值观,掌握从事先进飞行器设计与制造所需的扎实基础知识、系统基本理论和综合技术能力,具备理论建模、分析设计和工程实践能力,拥有国际视野、社会责任的航空航天行业领军人才。

飞行器制造工程专业紧紧围绕国家重大战略需求,主动拥抱智能时代浪潮,将人工智能特色融入专业培养方案,开展符合国家发展战略与时代前沿技术需求的创新人才培养,并充分利用上海地区民用航空产业资源聚集、产业链完整的综合优势(中国商飞、中国航发商发总部,以及航天八院等均位于上海),深入开展校企合作、产教融合协同育人,已经形成“强基础、融数智、广交叉、重实践、宽视野”的人才培养理念。围绕飞机研制关键技术,形成了“飞行器设计-制造一体化”和“(航空)复合材料结构设计-制造一体化”两个鲜明特色。

学院现有教职工118人,其中专任教师88人,正高级教师39人,国家级高层次人才(含青年)9人,入选省部级及以上人才计划教师占比35.23%。

国际先进材料与制造工程学会会士1人

教育部长江学者1人

国家杰出青年科学基金获得者2人

国家“万人计划”领军人才1人

国家重点研发计划首席科学家2人

国家青年人才项目入选者3人

国家优秀青年科学基金获得者2人

教育部青年长江学者1人

中国科协青年人才托举计划6人

上海市优秀学术带头人3人

上海市曙光计划1人

上海领军人才1人

上海市浦江人才计划11人

上海市晨光计划3人

上海市东方学者1人

上海市青年人才项目计划13人

上海市扬帆计划4人

上海市启明星计划2人

上海科技青年35人引领计划1人

宝钢优秀教师7人

中国力学学会全国徐芝纶力学优秀教师6人

爱思唯尔中国高被引学者榜单入选18人次(近五年)

全球前2%顶尖科学家榜单入选14人次(2024年)

近年来,学院主持国家级项目150余项,包括“芳纶蜂窝纸在我国大型客机上的应用研究”“大幅面纤维增强热塑性复合材料增材制造技术与装备”“70MPa加氢站用加压加注关键设备开发”等3项国家重点研发计划项目。科研成果获省部级及以上奖励12项。

卓越科学研究平台

学院现有复合材料结构件设计与制造教育部重点实验室、民航航空器结构智能辅助适航重点实验室、上海飞行器力学与控制研究院等3个省部级科研平台,与中国商飞、中国航发商发等单位建有大飞机研究院、大飞机内饰联合创新中心、航空发动机适航技术联合创新中心等校企合作科研平台。拥有实验场地7000余平方米,大型实验仪器设备64台套,其中包括具有国际领先水平的力学性能实验室、智能制造实验室、增材制造实验室、虚拟设计实验室、新能源航空实验室等。

学院现有学生892人,其中本科生525人、硕士研究生145人、博士研究生207人、在站博士后15人。学院秉承“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”新时代同济文化,始终把学术与育人作为第一价值追求,推动学科交叉,强化科技创新,促进产教融合,着力培养拔尖创新人才和卓越工程及管理人才,造就引领未来的社会栋梁与专业精英。

“知识-能力”协调培养

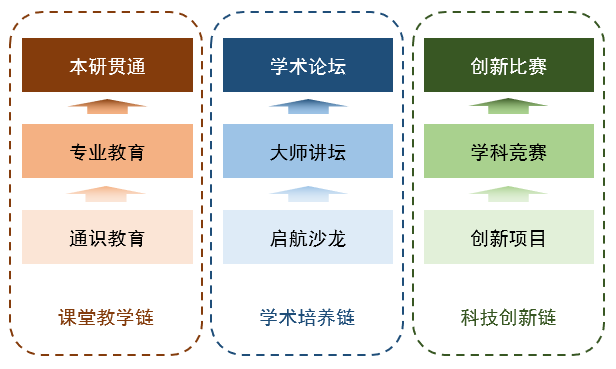

学院完善“通识教育-专业教育-本研贯通”的“课堂教学链”,同时,构建以“启航沙龙-大师讲坛-学术论坛”为载体的“学术培养链”和以“创新项目-学科竞赛-创新比赛”为主要内容的“科技创新链”,形成“知识-能力”协调培养的拔尖创新人才培养体系。

近五年,学生在国际、全国学科竞赛中奖项364项,其中特等奖、一等奖128项。第五届国际大学生工程力学竞赛(亚洲赛区)个人赛1人获特等奖,3人获一等奖,并获得团体赛特等奖;第三届国际大学生工程力学竞赛(亚洲赛区)9人获特等奖,3人获一等奖,并荣获团体赛特等奖,总体成绩位列亚洲高校第三名;2024年SAMPE超轻复合材料机翼桥梁设计大赛10人获一等奖;第三届国际奥林匹克互联网学科竞赛“理论力学”竞赛个人赛1人获一等奖;第四届国际奥林匹克互联网学科竞赛“材料力学”竞赛1人获得个人赛一等奖,在“理论力学”竞赛中,获得团队赛一等奖2项(唯一获得两项一等奖的参赛单位);2021年第十三届全国周培源大学生力学竞赛获得“基础力学实验”团体赛一等奖;“上纬杯”第八届全国大学生复合材料设计与制作大赛全部两个项目的冠军。

“高校-企业”协同培养

学院与中国商飞、中国航发商发、航天八院、沈飞、成飞、上海建科院等单位开展密切合作,建有相关联合创新中心、联合实验室,共建专业课程、实践基地,探索“高端民机设计人才班(大飞机班)”育人新模式,开展校企协同育人。

学院与法国桥路大学、香港理工大学等8所高校设有双学位培养项目,与英国剑桥大学、澳大利亚悉尼大学、德国达姆斯塔特工业大学等10余所高校开展广泛的学生交流活动,每年有超过20名国外专家来校开设国际课程、学术报告,与大阪工业大学和台北科技大学每年轮流举办暑期PBL实训活动。2024年本科生出国(境)交流率近50%。

学院2024届本科毕业生保研率达到48.75%,深造率65%(含出国深造4人)。近年来,学生前往深造高校包括同济大学、清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、北京航空航天大学等国内一流大学,以及剑桥大学、达姆斯塔特工业大学、香港理工大学、新加坡国立大学等国外高水平大学。

学院本研毕业生就业单位主要包括中国商飞、中国航发商发、中航工业集团等主机所,轨道交通等其他高端装备研制单位,信息技术、新材料等领域重点企业,以及政府机关、事业单位。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信